ロボコンでの活動

学部1年生の3月から名工大のロボコン工房に所属!ハードウェアを実際に作ってみたかったので、回路班に所属しました! はじめは、おもちゃ基板を作って遊んでた!

マザー基板作成

8月の東海ロボコンが終わり、いよいよNHK大会にむけた開発が始まった!その第3回ミーティングの中で制御班の子が、これまでの開発の中での問題点を挙げた。

それは、「もう少しデバックの効率を上げないと開発が進まない」という内容だった。そこで、その問題を解決するべく、2つの新機能を搭載した新しいマザー基板の作成に取り組んだ。

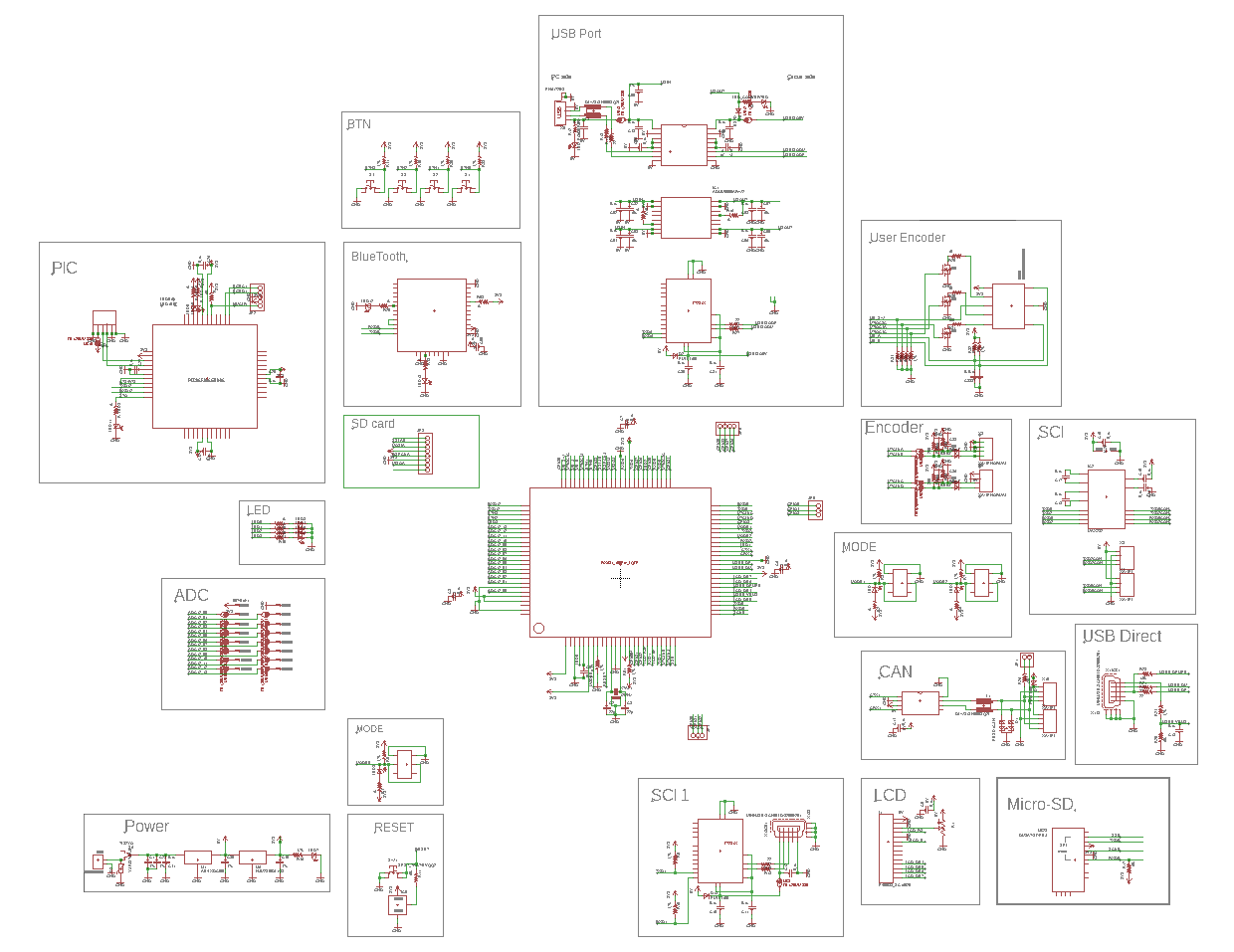

1. ボード図

基板の設計は, EAGLEというソフトを使う。マイコンのピン設定や電源線、配線など細かい処理を直感的に行える。まず、Schematicと呼ばれるボード図であらかたの処理を設計する。 マザー基板のボード図 (右下に新機能のMicroSDとデバック切り替えスイッチ!)

マザー基板のボード図 (右下に新機能のMicroSDとデバック切り替えスイッチ!)

なにが大変だったかというと... マザー基板の機能がとにかく多くて、新機能を追加しようならマイコンのピン設定を一から変更しないといけなかったということ。マザーバージョン1のほうでは、一つの機能のピン設定を間違えたせいで、一から作り直すはめに...

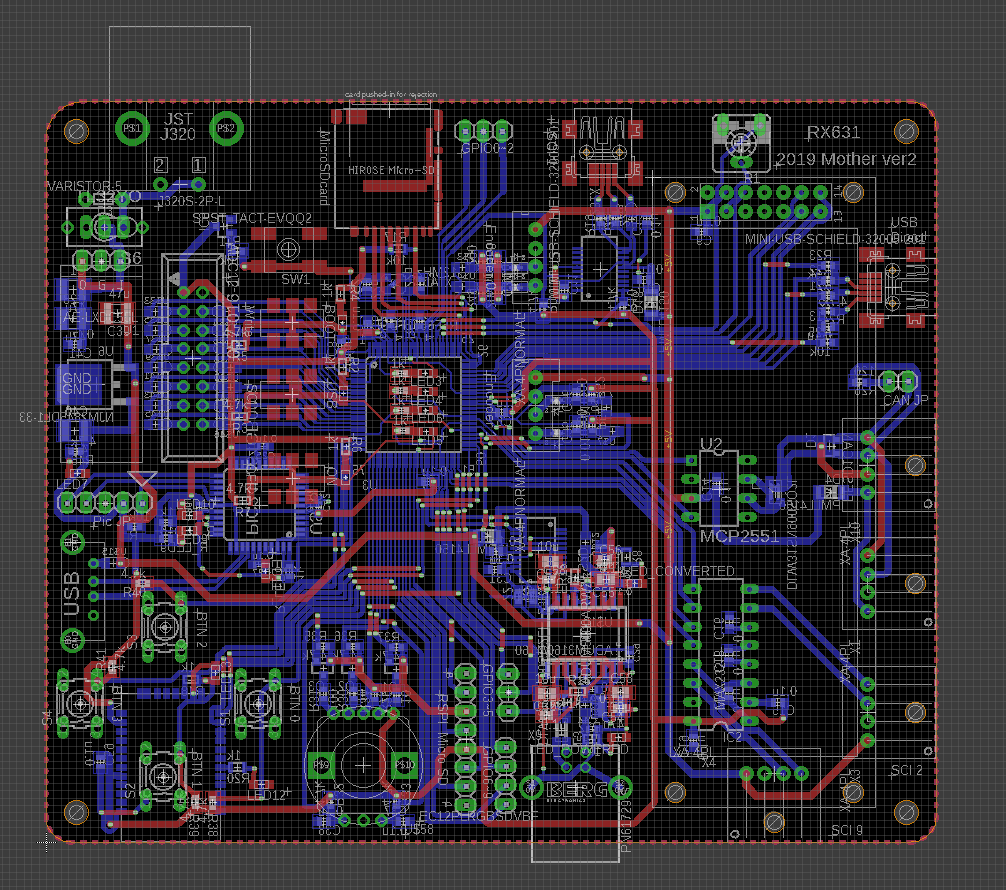

2. 回路図

ボード図であらかたの設定がすんだら、次は実際の回路基板として配置・配線を行う。赤色が基板の表面で、青色が裏面になる。緑色は表と裏を貫通させた穴ですね! マザー基板の回路図

マザー基板の回路図

ここでも機能が多すぎるマザー基板に苦労が耐えない... 配線には12V, 5V, 3.3Vの3種類の電圧がかかるため、うまく設計しないとノイズが乗ってしまう!ここにつまずいて、配線がうまくできず、ボード図にもどって設計をやり直してたら、軽く2週間はとんだ... 開発が遅れるのなんの...

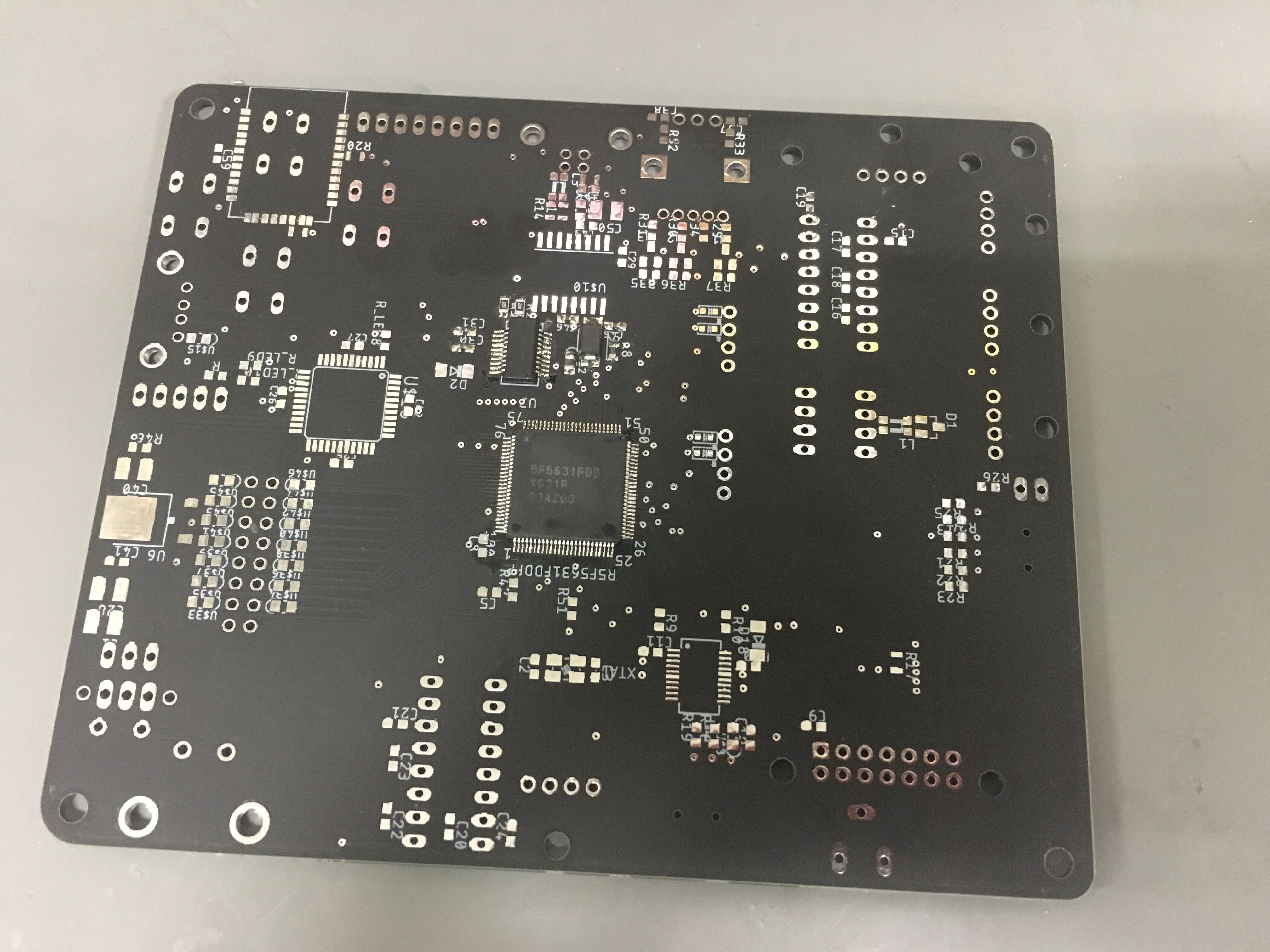

3. 回路設計

ボード図・回路図が完成したら、基板を発注!アメリカにある基板センターから大体2週間くらいで送られてくる。そして、はんだごてを使って、コテコテとマイコンや抵抗、コンデンサーなどを一つ一つ付けていく。徹夜すれば1日半くらいで終わる... 終わらんときもあるけど... 届いたマザー基板 (裏面)はこんな感じ!ここにコテコテしていく!

届いたマザー基板 (裏面)はこんな感じ!ここにコテコテしていく!

ここでもさら〜に苦労が耐えない... パッと見は付いていても, はんだの付きがあまいと電流がうまくのらない。とくにマイコンのピンはマジで細くてすぐにショートする!フラックスを塗っても苦戦するレベル!

んで、ここで失敗するとプログラムが書き込めなかったり、通信ができないってことになる。テスターを使って一個ずつの電流と電圧を確認するしかない... 鬼のように時間が飛ぶ...

4. プログラムの書き込み

回路基板が完成したら、次はプログラムの書き込み!基板を発注し待っている2週間の間に一通りの内容は書いておいたので、Renesas Flash Programmerっていうソフトを利用して書き込みを行う! しっかり動いたときの感動は今でも忘れない...

正直、一発で書き込みが成功したことはなかった... 絶対どっかがショートしてるか電流が伝わってなかったりかで、書き込みエラーが起きる... このデバックにもまた何週間か取られる... 何が間違っていたのか, ボード図が間違っているのか... 回路図がまちがっているのか... なにがだめなんだ... 不安で眠れない夜が数週間は続く...

記録を見たら、12月25日にバージョン1が完成してた... ああ、クリスマス... よ〜やってたと今でも関心する.

ロボコンを通して

忍耐力と物事を成し遂げる力は本当に身についた!なかなか基板が動作してくれないときに、先輩に相談したことがあるんだけど、そのときに「よし、まずは電源周りから見てくか!」とテスターをもって4時間近く、一緒にデバックしてくれたことを覚えてる。あのとき、「ああ〜近道ってないんだな〜」って思った。なんか、そう思えて、吹っ切れた感もある!

基板の開発は本当にしんどかったけど、それを成功させたことが、今は何よりも自分の誇りである。変な自信も付いちゃって、基本的に新しいことでも「ま、なんとかできるでしょ!」っていう発想をするようになってしまった!

あと、自分が作ったもので喜んでもらえるのって本当に幸せなことだなって感じた。マザー基板が完成して、制御班の子に実際に使ってもらったとき「おお〜!いいね!ありがと〜!」って言ってもらえたときは、もう、涙が出た!これからも、たとえ大変な人生になったとしても、だれかの役に立てるエンジニアになりたいな〜って強く思った。

参考資料cf) 名古屋工業大学 ロボコン工房